Мода или возвращение к корням: почему сегодня растет интерес к этнической культуре

Как передает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Nur.KZ.

В последние годы казахстанцы переживает волну интереса к собственным корням. Молодежь все чаще выбирает национальные мотивы в одежде, музыке, искусстве и быту. Одни называют это модой, другие — возвращением к истокам. О том, почему интерес к традиционной культуре сегодня становится частью современности, рассказывает в интервью NUR.KZ кандидат исторических наук, этнолог Гульмира Орынбаева.

— Гульмира, Усенбайкызы, каким был исторический путь казахской культуры? Какие периоды, на ваш взгляд, стали ключевыми в формировании национальной идентичности?

— Казахская культура имеет долгий исторический путь. Хочу отметить, что это, прежде всего, история кочевой цивилизации. Кочевничество на территории Казахстана существовало почти три тысячи лет, и именно оно сформировало наше мировоззрение, быт и искусство.

Как писал автор книги "Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества" Нурболат Масанов, слово "казах" среди степного населения Казахстана в традиционный период употреблялось именно в значении "кочевник". Некочующие индивидуумы казахами не назывались.

До образования Казахского ханства уже существовала общность людей, называвших себя казахами, хотя тогда это еще не было этничностью в современном смысле. Становление ханства стало важнейшим этапом, именно тогда возникло осознание общей культурной принадлежности.

Позже, в XIX–XX веках, о культурном единстве казахов писали и российские этнографы, такие как Василий Радлов и Николай Аристов. Они подчеркивали языковое и в целом культурное единство казахского населения, несмотря на некоторые особенности, присущие жителям разных регионов тогдашнего Казахстана. А в начале XX века национальная интеллигенция, деятели движения "Алаш", заговорили о необходимости собственного государства и начали осмысливать идентичность через литературу и искусство. В этот период появляется множество художественных и публицистических произведений на тему судьбы казахского народа, его будущего, что можно назвать рассуждениями о казахской идентичности в те годы.

— Что изменилось в восприятии казахской идентичности с приходом советской власти?

— Советская власть, проводя политику советизации и централизации, создала Казахстан в территориальных границах, которые за небольшими изменениями дошли до наших дней. Но советский Казахстан никак нельзя назвать государством, так как политическая самостоятельность казахского народа как титульной нации полностью отсутствовала. Казахстан получил государственные символы, но формировавшаяся идентичность была во многом советской, хотя и имела казахский национальный компонент.

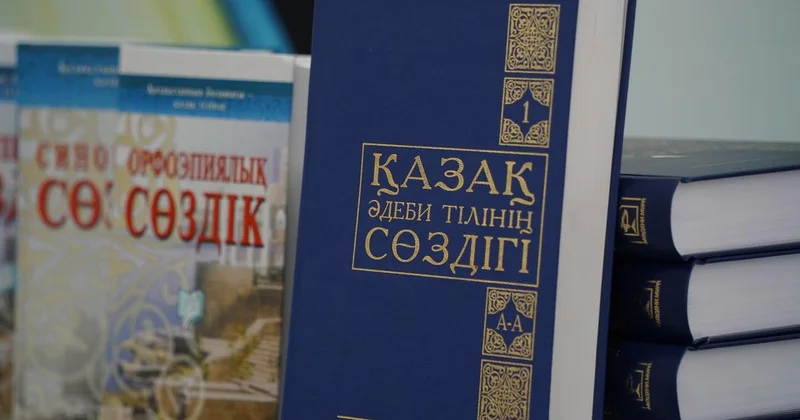

При этом нельзя отрицать и положительные стороны советской политики в утверждении единой идентичности. Так, известный тюрколог и лингвист Сарсен Аманжолов в труде "Вопросы диалектологии и истории казахского языка" отмечал, что к 1950-м годам среди казахов практически исчезли диалектные различия, утвердился единый литературный язык. Если, по данным переписи 1926 года, житель казахского аула чаще идентифицировал себя прежде всего через родовую принадлежность, то уже через одно-два десятилетия национальная идентичность стала основополагающей.

Подобный процесс был характерен не только для Казахстана. В XX веке формирование общенациональных идентичностей происходило во многих странах — от России до Грузии и Европы в целом. Это был общемировой процесс, в котором значительную роль играла политическая воля государства.

— В 1990-е годы многие не говорили на казахском языке, не слушали казахские песни, старались подражать зарубежной культуре. Как, на ваш взгляд, советская культурная политика и последующий переходный период 1990-х повлияли на отношение к традициям и народному искусству?

— Я думаю, что многие начинали испытывать стыд за то, что они не знакомы со "своим". В это время я была уже в сознательном возрасте и помню, что уже существовало стремление возродить казахский язык, говорить на нем как можно чаще. Хотя были и те, кто воспринимал это как временную моду.

Вы правы, в те годы молодежь в большей степени слушала зарубежную музыку. Хотя и у нас были прекрасные исполнители, создававшие качественную и интересную популярную музыку. Взять хотя бы "А-Студио". Известные певцы советского периода, в том числе Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева тоже старались идти в ногу со временем. Были и другие артисты, имена которых сегодня уже подзабылись. Правда, их самые популярные песни чаще звучали не на казахском языке и действительно ориентировались на западные музыкальные тенденции.

Советское время, безусловно, было своеобразным "плавильным котлом". Еще в школе нам говорили, что вскоре в СССР будет одна нация и единая культура. В 1930-е годы активно насаждалось представление о народной культуре как об отсталой. Постепенно предавались забвению секреты народных мастеров: ювелиров, косторезов и других ремесленников. Об этом писали казахстанские этнографы Халел Аргынбаев, Ирина Захарова, Марат Муканов, Рукия Ходжаева и другие. В послевоенные годы они фиксировали последние следы традиционной культуры, которые уже быстро исчезали из быта.

В советское время этнографы называли народную культуру "уходящим прошлым", "уходящим полем", "пережитками" и т.д. В аулах модно было щеголять в городской одежде. Западные историки Шейла Фицпатрик и Линн Виола считали, что большевистская культура была городской, и в Советском Союзе городская культура победила культуру народную. Вообще, на всем протяжении существования СССР было престижным быть городским, принадлежать к городской универсалистской культуре, которая обычно мало имела общего с этническими корнями.

К 1960–1970-м годам в СССР окончательно утвердилась глобалистская культурная модель. Однако в Казахстане народная культура продолжала жить, во многом благодаря отдельным энтузиастам. Среди них особенно стоит отметить Узбекали Джанибекова, который, занимая различные государственные посты, уделял огромное внимание сохранению памятников, возрождению казахской музыкальной традиции, народных праздников. Более того, он стал профессиональным этнографом и автором значимых трудов по традиционной культуре казахов.

— Сегодня, особенно за последние пять лет, мы наблюдаем возвращение интереса к собственным корням. Молодежь снова слушает казахские песни, носит одежду с национальными орнаментами, свободно говорит на родном языке. Можно ли назвать это своеобразным "ренессансом" культурного кода или это всего лишь временный тренд?

— Я думаю, что это ренессанс, который будет и дальше развиваться. Для продвижения казахского языка в стране созданы все необходимые условия. Молодежь в основном говорит на казахском языке, это означает, что искусство будет постоянно востребовано.

Здесь важно не просто сохранять форму, а продвигать содержание — выявлять и поддерживать настоящие таланты. Только так можно сформировать сильную, устойчивую, самодостаточную нацию.

Если в стране и дальше будет сохраняться свобода творчества и личностное самовыражение, этот процесс обязательно продолжится. Посмотрите, например, на Индию, Китай, Японию — это современные, высокотехнологичные нации, но они сохранили и развили свою культурную самобытность. На протяжении десятилетий мода в этих странах на этническую культуру не проходит, она развивается, меняется, но все же особенность свою не теряет, и своей этнике не изменяет.

— Какие элементы традиционной культуры, например, орнаменты, музыка, формы общения или обряды наиболее устойчиво сохранились до наших дней?

— Все перечисленные элементы традиционной культуры в той или иной степени дожили до наших дней, хотя многое, конечно, утратилось в советские годы. Если говорить о наиболее устойчивых, то это, безусловно, обряды семейного цикла, связанные с рождением ребенка, свадьбой, похоронами и другими важными событиями.

Похороны, например, проводились строго по мусульманской традиции: с омовением, саваном, чтением Корана. Обрезание (сүндет той) также продолжали проводить, даже в 1970-1980-е годы, в период расцвета советского государства. Если раньше этим занимались странствующие муллы, то позже, в более благополучные годы, к этому стали привлекать врачей-хирургов, которые помогали провести обряд в стерильных условиях, но при этом с сохранением всех традиционных элементов.

Рождение ребенка и свадьбы тоже сопровождались народными обрядами, такими как "шілдехана", "қыз ұзату", "беташар" и другими. Думаю, это объясняется тем, что сельские семьи могли существовать в своем, относительно автономном мире, вне пристального внимания партийных структур.

Кроме того, подобная устойчивость показывает, что лояльность населения к советской власти имела границы. Для людей важнейшими всегда оставались семья, жизнь, здоровье, репутация. Поэтому именно семейные обряды сохранялись и продолжают сохраняться до сих пор, выполняя свою основную функцию — укреплять семью, оберегать ее и поддерживать духовную связь между поколениями.

— Почему, на ваш взгляд, этнические мотивы стали особенно популярны в последние годы — в моде, дизайне, кино и музыке?

— К этнике, если говорить о мировых тенденциях, деятели художественной культуры обращались всегда. Потому что она всегда остается свежей, привлекательной и вносит новые краски в современную глобализированную культуру.

Если говорить о Казахстане, то интерес к этническим формам усилился под влиянием идеи нового Казахстана. В обращении к этническим мотивам нашими деятелями культуры я вижу стремление реализовать творческий потенциал нашего народа. В музыке, кинематографии и моде Казахстана заявлять о себе можно и нужно, опираясь на собственный культурный бэкграунд. Мы обращаемся к родной культуре, потому что именно она нам близка: в ней мы рождены, из нее черпаем силы и вдохновение.

В наши дни мы видим активное усвоение достижений зарубежной культуры и создание современных произведений, обогащенных этническим колоритом. Все мы знаем, что артисты из группы "91" многое сделали для пробуждения интереса к казахской культуре среди молодежи. Именно такое творчество в этническом стиле, содержащее новизну, неожиданность и современность, пусть то в музыке, кинематографии или дизайнерском искусстве, привлекательно для современного казахстанца.

Народная культура остается источником вдохновения, духовности, нравственности. Именно так она воспринимается современными казахстанцами. Об этом свидетельствуют посты, дискуссии и размышления в социальных сетях.

— Сегодня казахский культурный код и искусство активно интерпретируются в современном контексте. Есть ли риск, что при этом этническая символика утратит свое первоначальное значение?

— Да, случаются отдельные случаи, когда дизайнеры одежды неправильно используют орнаменты, содержащие символы с определенным значением. То же касается и ювелирных украшений, которые изначально указывали на статус человека. В социальных сетях такие ошибки нередко вызывают споры и критику. Например, на молодую девушку надевают саукеле и одновременно "құдағи жүзік", не зная предназначения этого перстня. Или неправильно оформляют юрту, нарушая традиции.

Я думаю, что современные создатели — артисты, художники, кинематографисты, дизайнеры — понимают, что, прежде чем создавать произведение, нужно провести исследование. Любое серьезное художественное произведение — это результат изучения. Например, художественный фильм, не говоря уже о документальном, это тоже итог исследовательской работы. Известно, что режиссеры водят свои съемочные группы в музеи, заставляют читать профильную литературу (как, например, рассказывали о Тарковском и других кинематографистах).

Наши деятели искусства, я думаю, прекрасно знают, что для того, чтобы развивать казахское кино, музыку, моду, необходимо глубоко изучать не только историю искусства Казахстана, но и культуру в целом с древних времен, литературу, быт.

Кроме того, возможно, это прозвучит банально, но никто, кроме нас самих, не будет развивать казахское искусство. Если мы хотим продвигать свою культуру, необходимо повышать уровень своей образованности в этой области. Дизайнер одежды должен изучать национальный орнамент, технологии изготовления тканей и одежды нашего народа, а затем использовать эти знания в работе. Конечно же, мода меняется, впитывает элементы других культур и современной массовой культуры. Но знание символики орнамента и традиционной одежды крайне важно для дизайнера. Только в этом случае этническая символика не утратит своего первоначального значения.

Существует и массовая культура, массовое производство одежды, но и здесь производителям и частным предпринимателям необходимо заниматься самообразованием, уделять внимание научной стороне своей деятельности.

— Можно ли считать использование этнических мотивов в коммерческих проектах — брендах, рекламе, коллаборациях — формой культурного диалога или это, скорее, элемент маркетинга?

— Я думаю, что в коммерческих проектах с этническими мотивами может присутствовать как форма культурного диалога, так и элемент маркетингового подхода. У кого-то преобладает одно, у кого-то — другое. Если это лишь маркетинговый ход, то тоже неплохо, на мой взгляд. Потому что коммерческие проекты ориентированы на спрос, а если в них используются этнические символы, значит, они востребованы, и в обществе существует интерес к национальной культуре.

— Что, по-вашему, притягивает молодежь к этнической символике — осознанное стремление к корням или мода на национальный стиль?

— Я думаю, что, конечно же, стремление к корням. Есть немало высказываний великих людей о том, что дела предков влияют на успехи потомков в современности. Тянуться к этнической символике — это проявление гордости за свой народ, за тех, кто жил до нас, за собственную культуру и историю.

Это не должно быть чем-то преходящим. Можно привести в пример Индию. Несмотря на модные тенденции, они с гордостью носят национальную одежду, преданы своей культуре. Я думаю, что подобное должно быть и у нас. Пусть мода на этнический стиль будет постоянной, а использование этнических мотивов в обиходной жизни, одежде, музыке, интерьере, киноискусстве и других сферах художественного творчества только расширяется.

В современном независимом Казахстане государство создало все условия для успешного развития казахского языка и расцвета культуры. Долгожданное укрепление позиций родного языка и интерес к этнической культуре являются показателем дальнейшего сохранения национальной идентичности.

Здесь важную роль играют и масс-медиа. В интернете мы постоянно видим обсуждения о том, что соответствует нашей культуре и менталитету, а что — нет. Мы радуемся успехам наших музыкантов и спортсменов — это тоже проявление национального самосознания.

Нация — это живой, текучий процесс. И определяющим здесь всегда остается личное чувство принадлежности. Казахом может назвать себя каждый, кто в душе ощущает себя таковым.

— Спасибо за интервью!

Другие новости на эту тему:

Другие новости на эту тему: Просмотров:128

Просмотров:128 Эта новость заархивирована с источника 31 Октября 2025 16:43

Эта новость заархивирована с источника 31 Октября 2025 16:43

Войти

Войти

Новости

Новости Погода

Погода Магнитные бури

Магнитные бури Время намаза

Время намаза Драгоценные металлы

Драгоценные металлы Конвертор валют

Конвертор валют Кредитный калькулятор

Кредитный калькулятор Курс криптовалют

Курс криптовалют Гороскоп

Гороскоп Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета

Проверьте скорость интернета Радио Казахстана

Радио Казахстана Казахстанское телевидение

Казахстанское телевидение О нас

О нас

Самые читаемые

Самые читаемые